在内蒙古镶黄旗的寒风中,远处传来发动机的轰鸣,一群裹着厚重外套的年轻人正凝视着天际线。

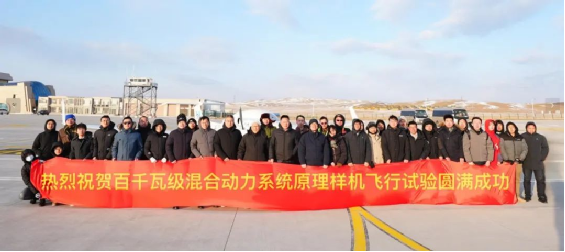

3月17日,执行最后一架次飞行试验的飞机平稳着陆,中国航发百千瓦级混合动力系统原理样机飞行试验圆满收官。这支平均年龄32岁、全员硕博士的青年团队,为中国航空动力绿色发展写下浓墨重彩的篇章。

敢于有梦:绿色使命的召唤

“我们要让中国的飞机搭载更加绿色高效环保的‘中国心’飞向蓝天。”商发团队负责人佘云峰说。

征途浩荡,但起始处却是一片空白。团队成立之初,尹泽勇院士就提出高要求,混动系统不仅要实现地面运转,更要开展飞行试验验证。不管起步有多难,团队成员都选择去做“开头”的那一群人。

团队锚定国家“双碳”战略目标,力争突破传统技术路径,构建航空燃油—电能混合动力架构。团队不仅需要开展混合动力系统研制,还要考虑混合动力系统飞行试验平台适配。年轻的团队成员压力陡增,没有任何技术基础,也不知道混动系统应该长什么样。

“当时我们多型发动机正处于确定取证构型的关键阶段,整个团队非常忙碌。尽管这样,当接到商发团队的需求以后,我们毫不犹豫地答应下来,共同推进混动系统研制。”动研所团队负责人王涛深有感触地回忆道。

从厦门大学的一间办公室开始,团队成员并行搭建地面试验平台、飞机试验平台,研制试验件,小步快跑,不断向前。

勇于追梦:突破困境的智慧

不攀峻岭,岂知云之高远;不驭长风,难晓空之辽阔。

项目推进历程中的“磨琢”与“沉埋”,个中辛苦,难以言表。团队远离都市,来到内蒙边疆。试验时间正临仲冬,天气严寒,大雪经常骤然而至。机库里没有空调,站在装配试验现场,即使穿着厚厚的羽绒服,贴了几层保暖贴,不到半小时,大家的身体已经凉透,现场装配工作人员的手经常冻到无法动弹。

寒冷带来的问题远不止于此:极低的气温导致试验设备无法工作、电池充不上电、油温过低无法正常启动……但只要想干,办法总比困难多。佘云峰带领团队不断钻研探索,通过技术改进根治了电池充电问题。大家秉持着“既然要干,就要将混动干到国内前沿”的闯劲与韧性,与恶劣天气做斗争,与时间节点抢进度。

物有甘苦,尝之者识;道有夷险,履之者知。

团队成员相信再大的困难也抵不过“坚持”二字。从厦门项目集成,再到内蒙试验,从四十度的炙烤再到零下二十度的高寒,循此苦旅,直抵群星。

勤于圆梦:开启未来的新篇

一个人的努力是加法,一群人的努力是乘法。

智汇云端,产学研共铸国之重器。在尹泽勇院士的带领下,来自中国航发商发、动研所、厦门大学、华中科技大学等单位的参研人员汇聚一堂,1000多个日夜,500余次技术会议,各方密切合作、协同攻坚,在工具研发、技术创新、体系构建、平台优化等方面实现了能力进阶,彼此支撑、相互成就。短短三年时间,这几支队伍打造了产学研用协同合作的典范。

为了加快研发进度,团队聚焦混动系统关键问题,借鉴敏捷开发思路,快速迭代,走上通往成功的大道。

商发团队核心成员江有为堪称“急先锋”,在动研所扎根蹲点长达一个月,全身心投入设计工作。邢耀仁是团队里的“及时雨”,不管哪里有需求,他都会在第一时间现身解决问题。技术人员阳丽娜不畏繁琐,承担热管理设计和优化工作。动研所团队总体结构负责人华继伟大力协同,制定安装方案。数控系统负责人肖昕和赵晶在攻坚关键阶段,攻克控制架构难题。

正是因为有这样一群积极主动、各司其职、勇挑重担的团队成员,混合动力系统按计划完成全部设计、试制、装配、试验试飞工作。

展翅高飞、动力轰鸣,这就是百千瓦级混合动力系统原理样机研发团队用一千多个日日夜夜交出的优异答卷。

忆往昔,大漠深处,群星闪耀,艰苦奋斗干惊天动地事,无私奉献做隐姓埋名人。向未来,大道如砥,行者无疆,团队成员正探索自主创新发展的新路,让中国的飞机用上更加强劲的“中国心”。